はじめに

玉串奉奠・玉串拝礼をご存じですか?

神式の形式で行う儀式は年々減っているように感じます。特に冠婚葬祭において葬儀では年間を通せば、たまに神式の方式を用いたお葬式(神葬祭)はあるのですが、結婚式(神前式)の需要は更に減少傾向にあると聞いています。

そんな中でもこれから神式の葬儀式に関わることがあるかもしれません。

こちらでは神式の葬儀式(神葬祭)で用いるお作法「玉串奉奠(玉串拝礼)」について解説していきます。

玉串奉奠・玉串拝礼とは?

それぞれの読み方は、

玉串奉奠=「たまぐしほうてん」

玉串拝礼=「たまぐしはいれい」

になります。

まず「玉串(たまぐし)」の意味についてご紹介いたします。

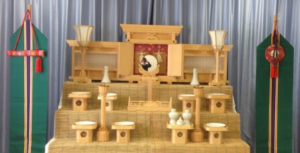

玉串とは上の写真の榊(さかき)とよばれる植物に、※紙垂と呼ばれる白い紙や木綿と呼ばれるもの結んで垂らしたものです。玉串は神前にお供えする米・酒・魚・野菜・果物・塩・水などの※神饌(しんせん)と同様の扱いや意味があり、神式の儀式においては欠かせないものになっています。

|

「奉奠(ほうてん)」は「うやうやしく捧げる」という意味になり、敬意や感謝を表し気持ちを込めてお供え・捧げるということになります。

神事において玉串を奉奠するお作法を「玉串奉奠」と言います。

玉串奉奠の後に二礼・二拍手・一礼を行いますが、これらの一連の流れ・お作法を「玉串拝礼」といいます。

また、玉串奉奠は葬儀・結婚式だけで行われるのではなく、

- 安産祈願

- お宮参り

- 七五三

- 地鎮祭(じちんさい)

- 上棟式(じょうとうしき)

- 竣工式(しゅんこうしき)

などの神事でも行ったりしますので、正しいマナーを覚えておいた方がよいと言えます。

2023.07.15

香典(香奠)の意味や書き方・入れ方・金額相場についてご紹介

香典とは? 香典という言葉は誰でも聞いたことがあるかと存じます。 お葬式で遺族に対し現金を白い封筒に入れお渡しする儀式です。 しかし、「いく...

玉串奉奠・玉串拝礼のやり方やお作法について

玉串奉奠(玉串拝礼)のやり方やお作法は神社神道・天理教・金光教・・稲荷大社(おいなりさん)・黒住教など宗派によって異なりますので、さまざまな宗派の神葬祭でのお作法やマナーをご紹介したいと思います。

一般的な神社神道

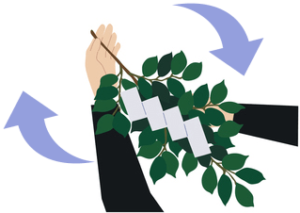

斎主や神主・宮司(神職)または葬儀社のスタッフより玉串を受け取ります。この時、右手で根本部分を上から持ち、左手で玉串の葉先を下から支えるように持ちます。(※献花とは逆になります)

![]()

※玉串案の近くまで移動し、一般の参列者の方に向かって一礼をします。参列者が多く左右に一般の方が混在している場合は、中央に向かって一礼もしくは一般の参列者⇒親族席両方に一礼を行っても構いません。右左のどちらが一般参列者の席かは葬儀社によって異なりますので、参列者が多い場合は中央もしくは左右の席に一礼するのが無難だと言えます。玉串を受け取る前に参列者に一礼を行う場合もありますので、スタッフの指示に従うか周りの方に合わせましょう。

※玉串案とは・・・「たまぐしあん」と読み、玉串を奉奠するための八足の机になります。

また、遺族・親族が玉串奉奠を行う場合は一般の参列者に、一般の参列者が玉串奉奠を行う場合は遺族・親族に向かって一礼を行います。

![]()

玉串案へと近づき、祭壇の遺影写真に向かって一礼をします。この時に玉串を胸の高さくらいまで上げます。

![]()

玉串を時計周りに90度回し、画像での持ち方から右手と左手を持ち換えます。(左手で根本部分、右手で玉串の葉先を持つ)

![]()

玉串を更に回転させ、左手の根本部分を神前・祭壇の方向へと向けます。

![]()

神様に敬意と感謝の意、そして故人様にお偲びや弔いの気持ちを込めて玉串案へと奉奠します。

![]()

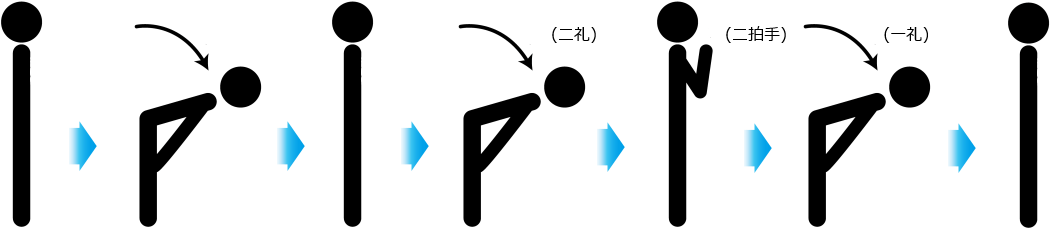

玉串奉奠の後は拝礼となりますので、姿勢を一度まっすぐにしてから二礼・二拍手・一礼(二拝・二拍・手一拝)を行います。この時の拍手につきましては、手を合わせますが、※忍び手にて拍手をします。

※忍び手(しのびて)とは・・・神葬祭(葬儀)の場合「パンパン」と音は鳴らさずに拍手を行います。「忍び手」また「偲び手」とも表記されたりします。両手は音を鳴らさずにくっつけても問題ありません。

※神式で手を合わせるお作法を「柏手(かしわで)」と言います。手の合わせ方は右手を左手より少し下にズラして行います。

![]()

玉串奉奠の少し手前まで下がり、※一般の参列者(または遺族・親族)の方に向かって再び一礼を行います。玉串案へと進む経路や帰路は葬儀社のスタッフが誘導してくれます。時間があれば元の席に戻り最後までお見送りをします。

※こちらも遺族・親族が玉串奉奠を行う場合は一般の参列者に、一般の参列者が玉串奉奠を行う場合は遺族・親族に向かって一礼を行います。

天理教

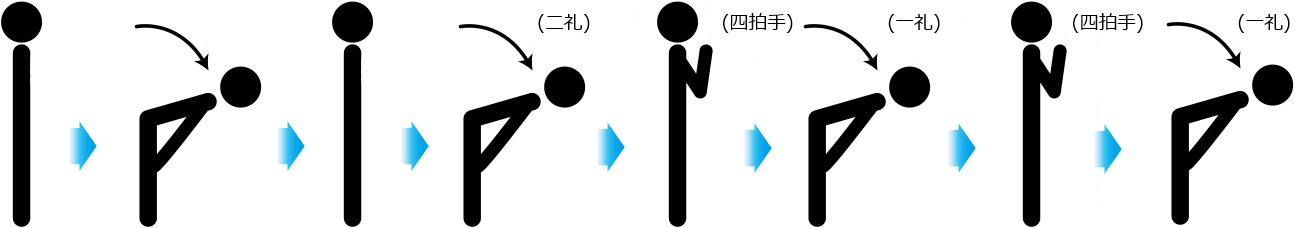

天理教(てんりきょう)の玉串奉奠・玉串拝礼のお作法は少し複雑で、二礼・四拍手・一礼・四拍手・一礼になります。

天理教のお葬式(神葬祭)では拍手の際、必ず忍び手(偲び手)でなくてもよいとされていて、「パンパン」と控えめに小さな音を鳴らして拝礼を行う斎主・斎官様もいらっしゃいますが忍び手で行っている方もいらっしゃり、明確な決まりは無いようです。

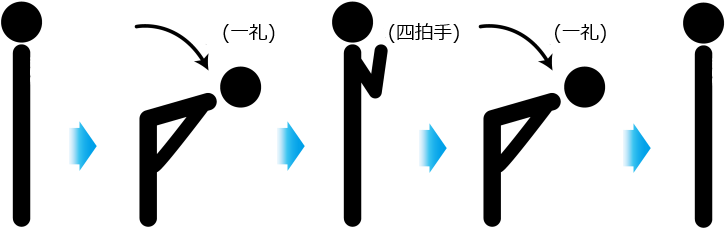

金光教

金光教(こんこうきょう)のお作法は、一礼・四拍手・一礼になります。金光教では通夜祭(終祭)や告別式の際、忍び手(偲び手)での拍手(柏手)となります。四拍手の「四」という数字は「死」ではなく「幸せ」という意味であるとされているようです。

黒住教

黒住教(くろずみきょう)の玉串奉奠・玉串拝礼のやり方は、二礼・二拍手・一礼(二拝・二拍手・一拝)でのお作法を行います。拍手につきましては、手を合わせますが、音を鳴らさず忍び手にて拍手をします。

稲荷神社

京都市伏見区深草に総本宮を置く「おいなりさん」で有名な稲荷神社(いなりじんじゃ)でも同じく、二礼・二拍手・一礼でのお作法になります。拍手につきましては、音を鳴らさず忍び手にて拍手をします。

玉串奉奠・玉串拝礼を行う順番について

簡単に説明すると、

| 遺族・親族 |

![]()

| 代表者 |

![]()

| 一般参列者 |

になります。

玉串奉奠を行う順番について詳しくは焼香順位をご参照下さい。»焼香の順番について

2024.06.27

献花のやり方や作法・花の種類・供花との違いについて|葬儀のマナー

はじめに葬儀などの参列で焼香はしたことあるけど、献花はしたことが無いという方は多いはずです。テレビのニュースで事故現場にお花が供えられ...

玉串料について

参列者する際、相手方の宗教が神社神道や天理教など神式の場合「御玉串料」「御榊料」と表書きしますが、相手方の宗教が分からなかったり準備出来ない場合は「御霊前」で大丈夫です。

神社では「初穂料(はつほりょう)」という言葉をよく耳にしますが、不祝儀袋に初穂料とは記入しません。元々は、その年に取れた最初のお米や稲穂を納めていたのですが、お金が生活する上での主になりお米の代わりに現金を奉納するようになったため「初穂料」と記述されるようになったとされています。

2022.01.10

清め塩や盛り塩の使い方やお作法について|神道・神社のマナー

はじめに 清め塩や盛り塩を行っている姿や風景は見たことがあるかと存じます。清め塩は葬儀の際に服の上から振りかけたり、お相撲さんが土俵に塩...

まとめ

こちらでは玉串奉奠・玉串拝礼の意味ややり方・お作法をご紹介させていただきました。

玉串拝礼については宗派により拝礼の回数や拍手の回数が異なったりとさまざまです。

有名な観光地である伊勢神宮・明治神宮での参拝は二礼・二拍手・一礼の拝礼の作法になります。

どの宗教・宗派でも正しいやり方やお作法ににこだわり過ぎず、お偲びや弔いの気持ちを込めて行うということが一番大切なのですがマナーを知っていれば、いざという時でも安心です。

公開日 2022年1月19日|最終更新日 2022年1月19日