一級葬祭ディレクター/中原優仁 |

はじめに

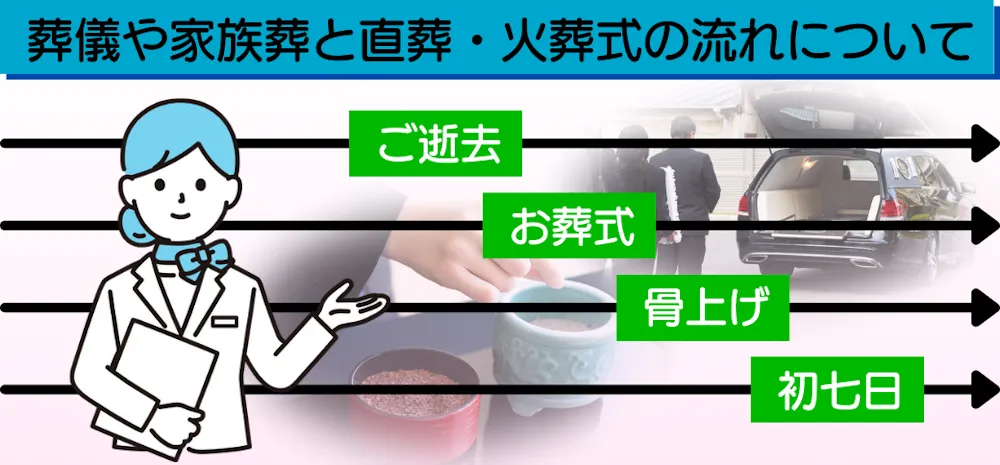

ご家族に不幸があった場合、落ち着いてスムーズに葬儀の手配を行うというのは難しいことです。しかし、お葬式の流れをある程度知っておくと、戸惑いが無くスムーズに葬儀社の手配や心構えができたりします。

二日間葬儀を行うケースや一日のみ葬儀を行う一日葬、決まった儀式を行わず斎場で火葬を行う直葬(火葬式)では葬儀の流れが異なってきます。

こちらではさまざまな葬儀形式の葬儀前から葬儀後までの流れについて詳しくご紹介いたします。

一般的である二日間葬儀・家族葬を行う場合の流れについて

二日間葬儀を行う場合は、

- 医師からの余命宣告

- 医師からの危篤の知らせ

- ご臨終

- 寝台車にて搬送

- 自宅や会館へご安置・枕飾り

- 葬儀内容の打合せ

- 訃報の連絡・寺院へ連絡

- 役所への手続き

- 通夜式の準備

- 納棺の儀式

- 通夜式

- 通夜振る舞い(食事)

- 葬儀告別式前の準備

- 葬儀告別式

- 故人様とのお別れ

- 出棺~火葬

- 精進上げ(食事)

- 収骨(骨上げ)

- 初七日法要

- 次第終了(帰宅)

上記の流れとなりますので、順を追って詳しくご説明いたします。

余命宣告から役所への手続きまでの流れ

1.医師からの余命宣告

| 特に入院している場合、余命〇〇か月と宣告されるケースが多くありますが、現実を受け止めなければなりません。ご本人に伝えるかは家族の考え次第ですが、その時点では葬儀のことなんて考えたくありませんよね。しかし昨今では生前に「終活」を行う方も増えており、エンディングノートを書いてみる方も多かったりします。「縁起でもない」という意見も多いのですが終活を行うことで万が一の際、心身ともに余裕を持てるのは確かです。 |

![]()

2.医師からの危篤の知らせ

| 大切な人の死は急に訪れます。医師から危篤を告げられた場合、まずはご家族や付き合いの深いご親戚へ連絡をしましょう。友人や知人・寺院などへの連絡は安置してからでも構いません。大切な人を看取る(みとる)ことを第一に考え、自分一人で全員に連絡するのではなく、周りの人に伝えてもらうなど協力をしてもらいましょう。 |

![]()

3.ご臨終

| 病院や施設でお亡くなりになられた場合ゆっくりと故人を偲びたいのですが、病院側も仕事となるため故人を偲ぶ時間を与えてはくれません。お悲しい事とは存じますが死亡診断書を受け取り、すみやかにお決まりの葬儀社へと連絡をしましょう。もし葬儀社が決まっていない場合はバタバタと探さなければならず、自分に合った葬儀社が見つからないケースが多かったりします。(どの葬儀社も24時間365日対応) |

![]()

4.寝台車にて搬送

葬儀社から病院や施設への到着時間が伝えられます。おおむね1時間~2時間程度待機し、案内に従ってご遺体の搬送になりますのでご希望の安置場所を伝えましょう。直接会館へと安置する場合、葬儀社によって近場であれば故人様にゆかりのある場所や自宅の前を通ってくれたりします。 |

![]()

5.自宅や会館へご安置・枕飾り

| 自宅や会館などご希望の場所に安置となります。故人様を保護するためドライアイスの処置が施されます。故人様の枕元へ経机を設置し線香やローソクなどの飾り付け(枕飾り)をします。※宗教によって飾り方が違ったり、飾りが必要ない宗教もあります。 |

![]()

6.葬儀内容の打ち合わせ

| 「死亡届への記入」「葬儀の日時や形式」「喪主は誰がするのか」「プラン内容や葬儀費用」「遺影写真」などについて打ち合わせを行います。不明な点やご用などございましたらお伺いいたします。 |

![]()

7.訃報の連絡・寺院へ連絡

| 「親戚」「付き合いの深かった方」「友人」「知人」「会社関係」など、葬儀に参列してもらう方や訃報を伝える必要のある方に連絡をし、家族葬で参列を辞退される場合はその旨を伝えましょう。また宗教者(寺院など)に来てもらう場合は連絡を行い、お葬式の日時や場所などが決まっていればその時にお伝えください。時間に余裕がなく連絡出来なかった方には葬儀後に一方を入れその旨を伝えておくことが望ましいです。 »訃報の連絡方法について |

![]()

8.役所への手続き

| 死亡届へ必要事項を記入頂きましたら役所へと提出となりますが、ほとんどの場合葬儀社が代行してくれます。※故人の銀行口座が凍結する可能性があるということを頭に入れておきましょう。 »役所への手続きについて |

通夜式・葬儀告別式・骨上げまでの流れ

9.通夜式の準備

| 「喪服」「現金(宗教者へのお礼など)」「お柩へ納める品物(副葬品)」「数珠」などを準備します。自宅に誰もおらず留守になる場合は防犯対策をしっかり行いましょう。 |

![]()

10.納棺の儀式

| 故人様に処置や着替えを施しお棺へと納棺となります。愛用品や好きだった食べ物・飲み物などの副葬品を納めて頂き、納棺の儀式ののち祭壇の前へとご安置されます。場合によってはプロの納棺師により、清拭や湯灌が施されます。 |

![]()

11.通夜式

| 宗教や宗派ごとに決まっている作法や形式で通夜式を行います。スタッフの案内により宗旨に応じて「焼香」・「献花」・「玉串奉奠」など行って頂き、宗教者が退席されましたら喪主様のご挨拶となります。通夜式が終わってから葬儀場へ来られる方もいらっしゃいますので遺族で対応を行います。 |

![]()

12.通夜振る舞い(食事)

通夜式が終了しましたらお食事となります。生前お世話になった方への感謝の気持ちをお伝えし、皆様で思い出話などにて故人様を偲んで頂きます。 »会食時の挨拶について

2023.11.19 家族葬の通夜振舞い・精進上げの食事の知識やマナーについて葬儀で行う食事・料理内容について お通夜式や葬儀告別式後、家族や親戚同士で一緒に机やテーブルを囲み食事をしたことがある・そういう姿を見たこと... |

![]()

13.葬儀告別式前の準備

| 葬儀式告別式についての確認や式の流れを葬儀社スタッフが行います。出棺の際忘れがちな車のキーや貴重品などの確認を行います。 |

![]()

14.葬儀告別式

| 宗教ごとに決まっている作法や形式にて葬儀告別式が行われます。弔電の拝読そして、スタッフの案内により「焼香」「献花」「玉串奉奠」など行って頂きます。場合によっては葬儀式が終了し、そのままの流れで初七日法要を行うこともあります(式中初七日法要) |

![]()

15.故人様とのお別れ

| 故人様との直接の拝顔・お身体にお触れ頂けるのはこちらが最後となります。ご遺族・ご親族の皆様により祭壇のお花をお柩へと納めて頂き、最後のお別れをお過ごし頂きます。 |

![]()

16.出棺~火葬

| 火葬場へ向けて出棺となります。斎場へと到着ののち、火葬場スタッフのご案内により炉前にて今一度、「焼香」「献花」「玉串奉奠」などを行い、お柩が火葬炉へと納められます。火葬にかかる時間は約1時間半~3時間程度となります。※火葬場によっては最後お棺越しに拝顔ができる場合もあります。 |

![]()

17.精進上げ(食事)

| お骨上げの予定時刻まで時間がありますので、ご用意頂いたお食事を召し上がって頂きます。故人様を偲んで頂き、お疲れのお身体をお休め下さいませ。場合によっては葬儀社に食事を準備してもらわず、外食を行い斎場で待ち合わせるケースもあります。 |

![]()

18.収骨(骨上げ)

| お骨上げの予定時刻10分くらい前に待合室へとお進み頂き、火葬場スタッフの案内によりお骨壺へと収骨となります。分骨する場合は、本骨(喉仏)・胴骨(体全体の遺骨)に分けて収骨を行います。 |

![]()

19.初七日法要

| 骨上げが終了しましたら会館に戻っていただき、繰り上げの初七日法要を行います。場合によっては自宅で行ったり寺院で行うこともあります。現在では少ないですが一週間後の本当の初七日に法要を行うケースもあります。 |

![]()

20.次第終了(帰宅)

| 全ての予定が終了しましたので貴重品などお忘れ物の無いように確認を行い帰宅となります。 |

直葬式・火葬式の流れ

直葬と火葬式は通夜式、葬儀式を行わず火葬を行う形式をいいます。詳しくは以下をご覧ください。

2023.09.19

直葬と火葬式の意味や違い・低価格な理由についてご紹介します。

【記事監修】厚生労働省認定一級葬祭ディレクター/中原優仁はじめに 葬儀社のプランを見ていると「直葬プラン」「火葬式プラン」が最...

| 直葬や火葬式では余命宣告から役所への手続きまでの流れは同じになります。通夜式と葬儀式など決まった儀式を行わないため、その部分が省略されます。 |

1.納棺の儀式

| 葬儀会館や自宅にて納棺の儀式を行います。故人様がお棺へと納棺となりますので、愛用品や好きだった食べ物・飲み物などの副葬品を納めて頂きます。 |

![]()

2.安置場所から出棺の準備

| 火葬当日がきましたら喪服に着替えお葬式の準備を行います。貴重品を確認し、安置場所もしくは火葬場(斎場)へとお越し頂きます。ご自宅が留守になる場合はしっかりと防犯対策を行いましょう。 |

![]()

3.故人様とのお別れ

| 故人様との対面・お身体にお触れできるのはこちらが最後です。お花のご準備があれば納めて頂き、さいごのお別れをお過ごし下さいませ。必要であれば葬儀社がお花を準備してくれます。 |

![]()

4.出棺~火葬

| 火葬場へ向けて出棺となります。到着ののち火葬場スタッフのご案内により、炉前にて焼香をして頂きお柩が火葬炉へと納められます。火葬にかかる時間は約1~3時間程度となります。 |

![]()

5.食事

| お骨上げ予定時刻までお時間がございますので、お疲れのお身体をお安め下さい。一般的には骨上げまでの時間に食事を行います。会館・外食・自宅のいずれかにて食事をします。 |

![]()

6.収骨(骨上げ)

| 骨上げ予定時刻の少し前に斎場の待合室へとお進み頂き、スタッフの案内によりお骨壺へと収骨となります。分骨する場合は、本骨(喉仏)・胴骨(体全体の遺骨)に分けて収骨を行います。 |

![]()

7.次第終了(帰宅)

| 1日の次第が全て終了となりますので、ご貴重品などお忘れ物のないようお願いします。 |

その他葬儀形式の流れについて

1.一日葬の流れ

一日葬は通夜式を省略し葬儀告別式を行います。

二日葬の通夜式を省略した流れです。

2024.02.24

一日葬とはどんなお葬式?また、葬儀費用や御布施・流れについて解説します。

一日葬について詳しく解説 一日葬は(いちにちそう)はお通夜式を省略し、葬儀告別式のみを行う形式です。だからといって、葬儀費用や御布施の金額が...

2.無宗教形式の葬儀の流れ

無宗教の葬儀は寺院などの宗教者を呼ばずにお葬式を行います。

直葬や火葬式を選択される方もいらっしゃれば、決まった儀式を行わないが祭壇を飾り献花や焼香を行うケースもあります。

3.自宅葬儀の流れ

自宅葬儀は葬儀会館でお葬式を行わず自宅で行いますので、流れは同じで場所の違いだけになります。

4.ペット葬儀の流れ

ペット葬の流れについてはこちらをご覧ください。

2021.08.12

愛するペットの葬儀・火葬・供養や費用について【家族の一員】

はじめに 長年可愛がっていたペットは家族同然です。 家族に癒しや笑顔を与えてくれ、イタズラさえも思い出にしてくれますよね。 こちらでは愛する...

葬儀が終わったあとについて

帰宅したあと

お位牌・お写真・お骨壺などを経机や中陰段(四十九日法要までの仮の祭壇)へとご安置して頂き、四十九日まで供養して頂きます。お葬儀後の法要などは宗教者と詳しく打ち合わせをしておきましょう。

![]()

納骨

お墓や納骨する場所がお決まりでしたら、お骨をその場所へと納めて頂きます。納骨の方法はお墓・永代供養・散骨などさまざまです。

![]()

供養

お線香をたむけたり、お供え物などをして頂き故人様を供養して頂きます。必要であれば仏壇などを購入しましょう。無宗教の方でもお線香をたむけたり、故人様が好きだった食べ物や飲み物・お花などを供える方もたくさんいらっしゃいます。

まとめ

こちらでは「二日葬」「直葬・火葬式」「一日葬」などさまざまな形式での葬儀の流れをご紹介しました。

一般的にはこのような流れになりますが、葬儀の状況により変化する場合もありますが葬儀社が説明してくれますので心配はないといえます。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

2023.01.25

新型コロナウィルス感染症の葬儀の実態や費用・流れはどんな感じ?

新型コロナウィルス感染症で亡くなられた方のお葬式について 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)は2019年12月に中国の武漢市での第...

2024.02.18

海外で日本人が死亡した場合、手続きや費用・葬儀から火葬までの流れについて

海外で死亡される方も多くいます 海外において日本人が死亡するケースは割と多かったりします。旅行中に・・・ 仕事で出張中に・・・ ...

公開日 2023年9月21日|最終更新日 2024年2月28日