葬儀を行うことが初めての場合

葬儀社はご遺体の安置・処置を行い、打ち合わせを行うのですが「葬儀が初めてなので何も分かりません。。。」という方が多いのは日常的であり全力でサポートしようと思う葬儀社がほとんどです。親戚の葬儀には参列したことはあるけど「喪家(そうけ・もけ)」をするのは初めてという方も多いです。

こちらでは葬儀を行うのが初めての場合、何をしたらいいのか?何を準備したらいいのか?合わせて葬儀の流れについても解説したいと思います。

葬儀社は事前に決めておいた方がもしもの時に安心できます!

お亡くなりになられてから葬儀社を探すのは大変です。病院からは「葬儀社に連絡して下さい。」と言われるのですが、携帯を見てその場で葬儀社を見つけようとするとご遺体の搬送まで時間が大幅にかかったりします。

生前に葬儀のことを考えるのは縁起が悪いという方もいますが、サービス内容や費用面など故人様や自分に合った葬儀社を決めておいた方がスムーズかつ安心できます。

昨今では「※終活(しゅうかつ)」が増加傾向にありますので、事前に相談や見積もりを行うのはよいことだといえます。

| 終活とは本人やその家族が死と向き合い、葬儀のことや葬儀後のことについて考える活動になります。 |

2023.06.07

葬儀・家族葬費用の見積もりについてリアルな話と損をしないコツをご紹介

【記事監修】厚生労働省認定 一級葬祭ディレクター/中原優仁葬儀・家族葬費用の見積もりはする派?しない派? いざ葬儀を行う際、費...

まずは喪主を決める

喪主は遺族の中の代表者であり、葬儀を行う上で決めなければなりません。誰が喪主をつとめるかは自由ですが例えば父が亡くなった場合、妻やその長男などが喪主をすることが一般的です。

昨今では家族葬がほとんどですので、昔ながらの大規模な葬儀を行わない方が多いため喪主の負担も昔に比べると大幅に軽減されています。

2023.12.02

喪主は葬儀で必要!?決め方や役割・施主との違いをご紹介します。

喪主は葬儀で決める必要がある? 喪主(もしゅ)とはご遺族の中の誰かが行う役割で、主に葬儀の内容を取り決めたり、参列者や宗教者への対応がメイン...

葬儀の日時を決める

火葬場の空き状況を葬儀社から伝えられますので日取りを決めましょう。友引を避けるケースも多いので遺族や参列される他の親戚とも相談し日時を決めることが大切です。

関西地方では友引でも火葬場は開いていますが、関東やその他地域では友引は斎場が休みというケースがありますので「1週間待たされた・・・」ということもあったりしますが、葬儀社の責任ではなく仕方がないのが現状です。

葬儀にあたっての準備

訃報の連絡

訃報の連絡はご遺族・ご親族には早めに連絡をされるのがよいのですが、真夜中など連絡しずらい時間帯の場合は無理して連絡をせず夜が明けてから連絡されてもよいでしょう。一般の方(ご近所・友人・会社関係)に参列を頂いたり、連絡をする必要がある場合につきましても、極力早い時間に連絡をされるのがよいのですが、打ち合わせにてお葬式の日時や場所が決まってからでも遅くはありません。

連絡はメールやLINE・SNS(ツイッター・インスタグラム・フェイスブックなど)は極力避け、電話もしくは可能であれば直接伝えることがよいといえます。故人様にゆかりのある方が後々分かった場合は、お葬式後もしくは四十九日までに伝えるのがよいでしょう。

寺院(宗教者への連絡)

葬儀にお坊さんなどを呼ぶ場合は訃報とお葬式の日時を伝えます。深夜であれば夜が明けてからでも問題ありません。宗教者の予定もありますのでお坊さんとの取り決めが終われば正式に葬儀の日時が決定します。

| 葬儀に誰を呼ぶかは遺族と話し合って決めます。昨今では家族葬が主流であり参列者を限定するのですが、故人様のための葬儀なので自身の都合だけではなく故人は誰が来てほしいか?ということも踏まえつつ参列者を決めた方がよいといえます。 |

役所への手続き・火葬場の予約

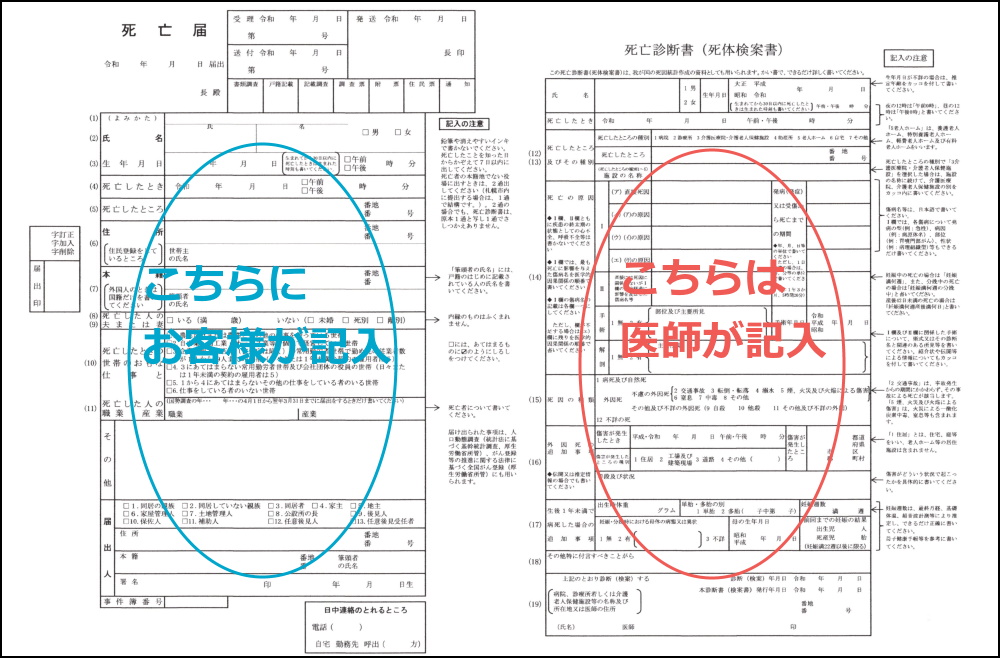

亡くなられたら病院や施設より死亡診断書を受け取っていただきます。右側が死亡診断書となり医師の記入欄となっています。左側が死亡届になりますので喪主様もしくはご遺族によりご記入頂き捺印をして頂きます。

| 昨今では押印廃止の運動があり死亡届に捺印しなくてもよいケースも多いのですが、地域によっては必要な場合がありますので念のため準備しておくことが無難です。基本的にはシャチハタは不可で認印を準備します。 |

記入漏れが無いか葬儀社が確認をし役所への手続きとなります。ほとんどの場合、葬儀社が代行で役所への手続きを行いますがご自身で行っても問題はありません。

遺影写真を決める

遺影写真を作成しますのでどれにするかを決めます。写真や携帯・パソコン内のデータを葬儀社に送り作成するのですが引き伸ばしの関係で顔が大きく写っているいるほうがよいです。

昨今では「いかにも遺影写真」というのではなく笑っていたり本人さんらしい姿や私服の姿で作成されるケースも多いです。できれば2枚~3枚程度準備し葬儀社のアドバイスを受け原本を決めます。

2023.08.30

葬儀の遺影写真はどう選ぶ?|作成・加工・撮影サービス【終活】

生前に遺影写真の作成や撮影をするのがオススメ遺影写真は葬儀の祭壇に飾られるものとなり、お葬式に参列した際や焼香の際に皆様が目にします。 ...

喪服を準備する

遺族や身内のみの葬儀であれば略礼服や地味目な平服での参列でも問題無いといえますが、それでも喪服を着用するケースが一般的です。葬儀に参列したことがない、または若い方で喪服を持っていないという方もいらっしゃいますので葬儀社からレンタルするというのも一つの方法です。

2023.09.19

葬儀で着用する喪服のマナーや購入とレンタルではどちらがいい?

【記事監修】厚生労働省認定 一級葬祭ディレクター/中原優仁はじめに 葬儀で着用する服装を喪服といいますが、種類はいくつかあり男...

宗教者へのお礼(御布施の準備)

お坊さんなど宗教者に来てもらう場合は御布施を準備します。お通夜式と葬儀告別式に参ってもらうためのお礼となり、現金で渡すのですが金額は宗教者によって異なりますので檀那寺があれば確認しておきましょう。

御布施を渡すタイミングはお通夜式もしくは葬儀式の際が一般的なのですが、地域によっては寺院に直接持っていったり後日渡すケースもあったりします。

お柩に納めるお品(副葬品)について

故人お気に入りの品物をお棺に入れる副葬品ですが、火葬場によって入れていいもの・ダメなものがあったりします。基本的には可燃性のものであれば納めることが可能です。

| 納めることができるお品 |

| 好きだった食べ物(お菓子、パン、お寿司など)・紙パック製や小さなペットボトルの飲み物・洋服・背広・靴・着物・木製の杖・薄い雑誌・思い出のお写真・育ててたお花・タバコ・ぬいぐるみ・八十八か所巡りなどの御朱印帳や白衣・笈摺(おいずる)など・・・ |

| 納めることができないお品 |

| ガラス類・プラ製品・瓶や缶製品・眼鏡・分厚い雑誌・CDやカセットテープ・時計・釣り竿やテニスのラケット・ゴルフクラブなどのカーボン製品・ライターや電池など破裂の恐れがある物など(※心臓ペースメーカーは事前に当社スタッフへとお知らせ下さい。) |

※理由について |

| 金属やプラスチック・カーボン製品などは解けたものがお骨に付着したり・着色の原因になり・ライターや電池などは破裂してお骨が著しく破損してしまいます。心臓ペースメーカーは火葬場のスタッフに伝える必要がありますので葬儀社に伝えておきましょう。 |

2023.11.21

棺に入れることができる副葬品のオススメとダメなものについて

副葬品とはどんな品物? 読み方は「ふくそうひん」といい、故人とともに納める品物をいいます。昔は土葬でしたが現在では火葬を行うため副葬品の種類...

防犯対策について

年間を通して葬儀中に泥棒による空き巣被害があったりします。葬儀中は自宅が留守になりますので防犯対策が必要です。

| 対策方法について |

|

葬儀の流れについて

葬儀の流れはご逝去・お通夜・葬儀・骨上げになります。こちらで詳しく解説しています。

はじめての葬儀まとめ

こちらでは葬儀を初めて行う方がまずは何をすればいいのか?また、葬儀の準備や流れをご紹介しました。葬儀社がサポートしてくれるのですが、事前に葬儀社を決めておくことが大切です。

万が一のことがあり、そこから葬儀社を探すとなると時間も要しますし、サービス内容や費用が納得いかないケースだってあります。しかし、生前中に葬儀のことを考えるのは縁起がいいとはいえませんので難しいところです。

しかし昨今では「終活(しゅうかつ)」と呼ばれるもの(生前に死と向き合う活動)が増加傾向にあり、人の死に対しての意識は高まっているといえます。葬儀の準備での結論をいえば「故人様や遺族に合った葬儀社を見つけること」だといえます。

一級葬祭ディレクター/中原優仁 |

公開日 2023年11月30日|最終更新日 2023年11月30日