水引とは?

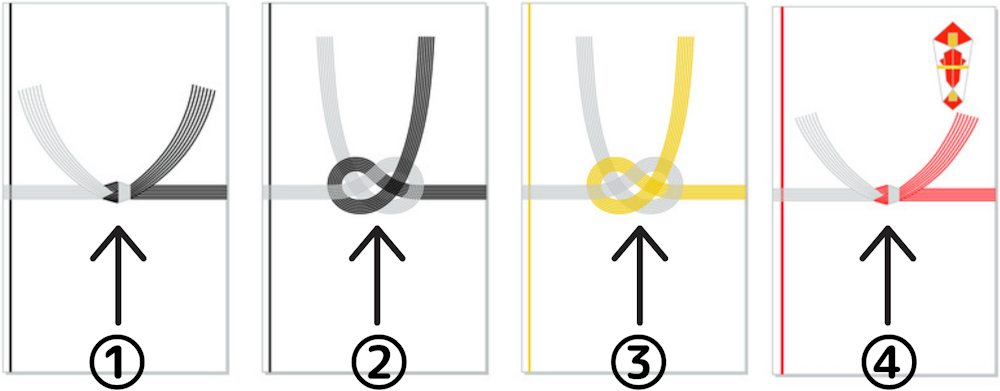

それぞれ①~④の矢印が示す紐が結ばれている部分を水引といい、読み方は「みずひき」になります。

冠婚葬祭において、お金や贈り物・お供え物を包む封筒や包装紙などに使用され、色や結び方によって意味が異なります。

①~③は葬祭(葬儀)や仏事などに使用されますが、④の紅白についてはお祝いごとに使用されるものです。

こちらでは葬儀や仏事での水引のマナーを中心にご紹介いたします。

水引の起源や語源について

水引の起源についてはさまざまな説があります。

■小野妹子が派遣された遣隋使(600年~618年)において、中国の隋(ずい)より持ち帰った贈り物の箱に赤と白の縄が巻かれていた説

■室町時代の日明貿易において明からの輸入品の箱に赤と白の縄が巻かれていた説

■水引を作る時に水のりを引くことに由来しているという説

■水を引いている様子を表しており、水が流れるような美しい形状から「水引」と呼ばれるようになったという説

■「瑞(みず)」と「引く(ひく)」を組み合わせ、「瑞(みず)」は瑞祥(ずいしょう)や幸運を意味する言葉であり「瑞(みず)を引く」ということから、包装や贈り物に水引を使うことで縁起を担いでいたという説

など起源や語源についての説は他にも多数存在しており、はっきりとした答えは現状では解明されておりません。

いずれも縁起のいい意味合いで水引が用いられているのは共通しています。

元々は紅白の水引が始まりだとされていますが、後の明治時代以降に「黒色」が喪に服す色として浸透してきたため、葬儀や仏事においては「白×黒」の水引が使用されるようになったとされています。

画像引用元:紙縒り研究所

そののち、麻の紐の代わりに紙縒り(こより)と呼ばれるものに糊水を引いて乾かして固め、紅白などに染め分けたものが使用されるようになったとされています。

※紙縒り(こより)とは、細く切った紙をねじってひも状にしたものです。「かみより」の発音がが徐々に変化し「こより」になったとされています。紙縒りとは別に、紙撚り・紙捻りと表記することもあります。

水引の色について

| 白黒 | 主に香典や香典返し・御供え物など、お葬式や仏事の際に使用するのが一般的です。明治以降、黒が喪の色とされているため白と黒が使用されるようになりました。 |

| 白黄 | 主に関西地方で良く使用される水引です。こちらもお供え物や法事など、弔事での使用が一般的です。香典ではあまり使用せず、宗教者の御礼や葬儀後に備える品物などにこの色を選びます。 |

| 双白 | 主に神式の弔事で使用されることが多くなります。 |

| 双銀 | こちらも弔事で使用します。神式やキリスト教で使用することが多いです。 |

| 金銀 | 結婚祝い・結納・長寿祝い・褒章受章祝いなど特別なお祝いで使用されることが多いです。一般的なお祝い事でも使用される場合もございます。 |

| 赤白 | お祝いごとの全般で使用します。 |

余談ではありますが、お祝い事の水引には一般的に赤白を用いますが、紅白の水引があります。

画像引用元:IIDA MIZUHIKI様

赤×白、紅×白は同じように思えますが、実は全く異なるものになります。

赤白の水引は一般的に使用されるもので、どこでも販売しておりますが紅白の水引は「皇室への献上品」にのみ使用されるものとなります。

一見、黒色に見えますが「玉虫色(たまむしいろ)」と呼ばれる濃い緑色をした染料が使用されており、手でこすってみると手には赤色の染料が付いたりします。

皇室専用の水引は「紅水引(くれないみずひき)」と呼ばれており、インターネットや近所のお店などではあまりお目にかからないかと思います。

私もこちらの記事を書く上で勉強させていただきました。

迷った場合は白×黒もしくは白×黄を!

こういう場合はどの色を・・・と迷った場合、葬儀や仏事においては「白×黒」「白×黄」の水引のものを選べば問題ありません。

香典については全国的に白黒が一般的ですが、葬儀後に法要などで自宅に訪れお金をお供えする場合でも白黒は使用できます。

関西地方では香典以外のお供え物(お金・品物)では白黄の水引を使用したりしますが、白黒であってもマナー違反や世間知らずとはなりません。

特にお金を包む場合であればコンビニやホームセンターで双方は必ず売っていたりしますので、迷ったときはどちらかを購入しましょう。

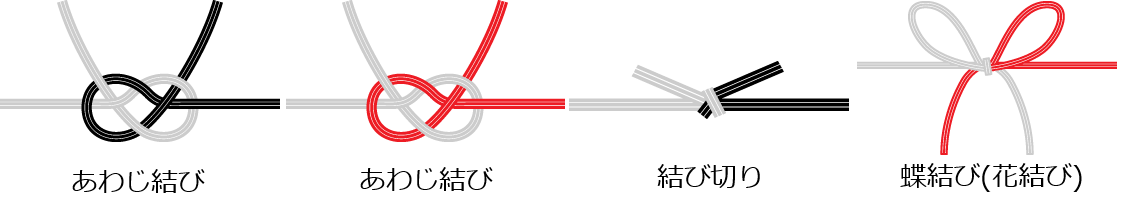

水引の結びの名称

| あわじ結び | 結び目があわびに似ていることから付いた名前とされています。簡単に解けない固い結び目から「繰り返すことがないように」という意味合いで、弔事全般や結婚式・病気・快気祝いなど「一度きり」の場面で使用されます。 |

| 結び切り | こちらも一度結ぶと解けにくいため「今回限り」という弔事や慶事の場面で使用します。 |

| 蝶結び | 結び目が何度でも結び直せることから、「何度繰り返してもよい」という意味合いで、出産や入学・お年玉・お歳暮(お中元)・新築・開店祝いなどで使用します。そのため、お葬式・病気見舞い・災害見舞では使用してはいけません。 |

水引の文化や違いは地域によって異なってまいります。また、市販の袋を使用する場合がほとんどになりますので、結び方までは覚えなくてもよいと思います。もちろん、勉強して自分で結んでも全く問題ありません。上記では一般的なご案内をしておりますので、あらかじめご了承下さいませ。

水引の生産地について

水引は安いものであれば中国製ではありますが、日本産の国内シェアでは長野県飯田市の水引が有名であったりします。

水引製品国内生産量の70%を占めているとか。

手作りが多く、シンプルなものから華やかで凝っているものまであったりしますので、興味のある方は検索してみて下さい。

金額が大きくなったり、非常に親しい方への贈り物などには本格的で少し高級な水引を使用するのもよいといえます。

まとめ

こちらでは水引についての知識や使用するシーンについてご紹介致しました。

水引の起源や語源については諸説がありますが、いずれもいい意味合いで用いられたということは共通しています。

葬儀や仏事については白黒が一般的であり、関西地方では白黄のものがお供え物などに多く使われています。

しかし、風習や地方によっては一概に決まりが無かったりしますので、特に地方の場合は年配の方などに聞いてみることが確実といえます。

一級葬祭ディレクター/中原優仁 |

公開日 2023年7月9日|最終更新日 2024年2月28日